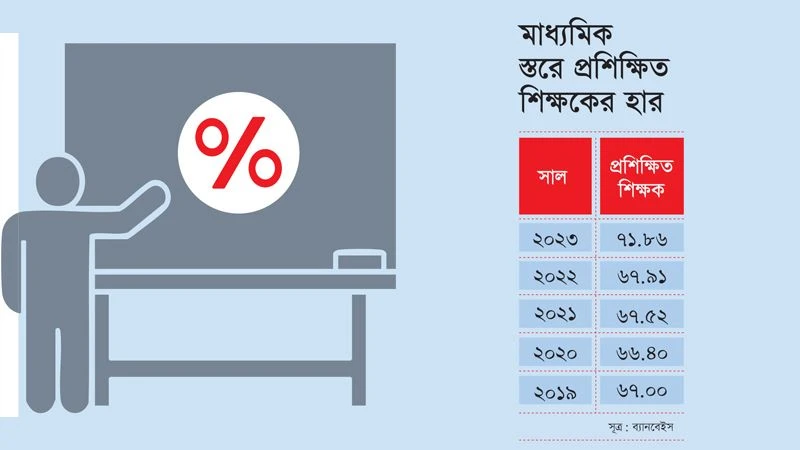

বণিক বার্তা প্রতিবেদন: দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিগত দুই বছরের তুলনায় প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার বেড়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, এ স্তরে মোট শিক্ষক রয়েছেন ২ লাখ ৭৮ হাজার ৫১৮ জন। তাদের মধ্যে ৭১ দশমিক ৮৬ শতাংশই প্রশিক্ষিত, যা ২০১৯ সালের তুলনায় ৫ দশমিক ৮৬ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি। তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার বাড়লেও প্রশিক্ষণের মান এবং শিক্ষকদের দক্ষতা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন।

ব্যানবেইসের জরিপে প্রশিক্ষিত শিক্ষক হিসেবে বিএড-এমএড ডিগ্রিধারীদের বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে এসব প্রফেশনাল ডিগ্রির জন্য ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিসি) এবং ৯০টি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও (বাউবি) শিক্ষকদের জন্য রয়েছে বিএড-এমএড কোর্স।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে ২০২৩ সালে একটি জরিপ করে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। ওই জরিপের প্রতিবেদনে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে অপর্যাপ্ত ও মানহীন শিক্ষক প্রশিক্ষণকে উল্লেখ করা হয়। তাতে আরো উল্লেখ করা হয়, বাউবিতে সপ্তাহে একদিন অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে বিএড ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ দেয়ায় শিক্ষকদের বড় অংশই টিচার্স ট্রেনিং কলেজের তুলনায় ওই প্রতিষ্ঠানটিকেই বেছে নেন। সেই সঙ্গে দক্ষতা অর্জনের চেয়ে ডিগ্রি অর্জন, অর্থাৎ সার্টিফিকেটকেই বেশি প্রাধান্য দেন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, সরকারিভাবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করলেও এসব প্রশিক্ষণে প্রধানত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে শেখানো হয় এবং বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট সম্পর্কে খুবই কম প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের বছরে মাত্র ছয় হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব, যা মোট শিক্ষকের সংখ্যার তুলনায় খুবই কম এবং এ সীমাবদ্ধতা দক্ষ শিক্ষক তৈরি করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

ব্যানবেইসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে টিটিসিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ হাজার ৩৯৫। তাদের মধ্যে ১৪টি সরকারি টিটিসিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১ হাজার ৪৬৩। যদিও এসব কলেজে আসন আছে প্রায় সাত হাজার। আর বেসরকারি টিটিসিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯ হাজার ৪১৯। সরকারি টিটিসিগুলোর দাবি বেসরকারি টিটিসিগুলো তুলনামূলক সহজে ডিগ্রি প্রদান করাতেই শিক্ষকরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ডিগ্রি অর্জনে বেশি আগ্রহী।

তবে এসব প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি নিয়ে অসন্তোষ আছে শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মধ্যেও। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবকে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করছেন দেশের শিক্ষাবিদরাও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম বলেন, ‘গত দেড় দশকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একপ্রকার ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একদিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণ এবং অনিয়মের ফলে মেধাবীরা নিয়োগবঞ্চিত হয়েছিল, অন্যদিকে পুরো পদ্ধতিকে সংখ্যানির্ভর করে তোলা হয়েছিল। অর্থাৎ শিক্ষার মানের উন্নয়ন না করে পাসের হার, ভর্তির হার, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার অধিক দেখিয়ে সরকার নিজের অর্জন প্রকাশ করতে চেয়েছিল। এর ফলাফলই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি।’

তিনি আরো বলেন, ‘শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে আমাদের শিক্ষকদের অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় আনতে হবে। তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।’

এদিকে চলতি বছরের মাধ্যমিক ও সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় বড় ধরনের ফলাফল বিপর্যয় ঘটেছে। চলতি বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল প্রায় ১২ লাখ ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী। এ পরীক্ষায় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১ দশমিক ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেল করেছে, সংখ্যার হিসাবে যা ৫ লাখের বেশি। আর চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাসের হার ছিল ৬৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ এ স্তরেও অকৃতকার্য হয়েছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী।

শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা বলছেন, দক্ষ শিক্ষকের ঘাটতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথাযথ পাঠদানের অভাবই খারাপ ফলাফলের জন্য দায়ী। চলতি বছর পটুয়াখালীর একটি বেসরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তানিশা ইসলাম। তার বাবা মো. জামাল বলেন, ‘আমার মেয়ে নিয়মিত ক্লাস করত। এর বাইরে বাংলা বাদে সব বিষয়েই প্রাইভেট পড়ত। অথচ এর পরও সে ৩৩ নম্বরও পেল না। শুধু সে না, তার অনেক সহপাঠীরই একই অবস্থা হয়েছে। তার কলেজে পাসের হার মাত্র ৩০ শতাংশের মতো। আমার প্রশ্ন যদি একটি কলেজের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়, তাহলে শিক্ষকরা কী পড়াচ্ছেন? তারা কি আসলেই যোগ্য?’

যদিও শিক্ষকরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতা এবং অভিভাবকদের গুরুত্বের অভাবও খারাপ ফলাফলের জন্য দায়ী। কুষ্টিয়া মুসলিম হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক মাসুদ রানা বলেন, ‘শিক্ষকদের হাতে শিক্ষার্থীদের শাসন করার ক্ষমতা একেবারেই নেই। তারা স্কুলে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই বইয়ের কাছাকাছি থাকে। বাড়িতে তারা একদমই পড়াশোনা করতে চায় না। অনেক অভিভাবক এমনটা সব সময়ই জানিয়ে থাকে। ফলাফল খারাপের পেছনে এটা একটি কারণ। অনেক জায়গায় দক্ষ শিক্ষকেরও ঘাটতি আছে, এটিও সঠিক। প্রশিক্ষণগুলো সব সময় পুরোপুরি ফলপ্রসূ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রশিক্ষকেরও দক্ষতার ঘাটতি থাকে। তবে যারা প্রকৃতই শিক্ষার উন্নয়ন চান তারা ঠিকই প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।’

চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। আগের বছরগুলোতে খাতা মূল্যায়নে উদারতা দেখানোর জন্য বলা হতো। এবার সেই উদারতা দেখানো বন্ধ করায় পাসের হারে এত তারতম্য হয়েছে। পাসের হার কমেছে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অনেক কম। পরীক্ষা এলে পাসের জন্য পড়াশোনা করে। এত বড় সিলেবাস পাসের জন্য পড়ার ফলে এবার শিক্ষার্থীরা পাস করতে পারেনি, আবার অনেক শিক্ষার্থী আশানুরূপ ফলাফল করতে পারেনি।’

তিনি বলেন, ‘ভালো কলেজগুলোতে ভালো ফল হয়েছে, কারণ তারা পড়াশোনা করে। মফস্বলের কলেজগুলোতে মনোযোগ ও শিক্ষক সংকট বড় সমস্যা, সেগুলো সমাধান করতে হবে। শিক্ষকদের ক্লাসে উপস্থিতি ও মনিটরিং বাড়ানো দরকার। কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা নিতে হবে। কঠিন বিষয়গুলোর বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মোটিভেশনাল ক্লাস ও শিক্ষার্থী-অভিভাবক সচেতনতা জরুরি।’

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর মাস্টার নজির আহমেদ ডিগ্রি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক শাহেদ আলম বলেন, ‘এবারের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার মূল কারণ শিক্ষার্থীদের মৌলিক দুর্বলতা ও মুখস্থনির্ভর পড়াশোনা। ইংরেজি শেখার জন্য চারটি স্কিল—লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং ও রাইটিং—এর মধ্যে আমাদের পরীক্ষায় কেবল দুটি মূল্যায়ন হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা মূলত মুখস্থনির্ভর। প্রশ্নের ধরন একটু পরিবর্তন হলে তারা মানিয়ে নিতে পারে না।

অনেক কলেজে নিয়মিত মূল্যায়ন বা সাপ্তাহিক পরীক্ষা হয় না, এতে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি দুর্বল থাকে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ থাকলেও তা অনেক সময় বাস্তব পরিবেশে কাজে আসে না, কারণ সেখানে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শিক্ষকরা বিএড ট্রেনিং করছেন। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে বিএড ডিগ্রি লাভ করেন আর পরবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেটা প্রয়োগ করতে যান তার পরিবেশ আলাদা। এসএসসি ও এইচএসসি লেভেলের সিলেবাস নিয়ে অনেক শিক্ষকের কিছুটা সমস্যা আছে। সেটা সরকারের ট্রেনিং বা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। ট্রেনিংগুলো নিজের শিক্ষকতা জীবনে প্রয়োগ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।’

ভাটিয়ারী হাজী তবারক আলী চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) বর্তমান সিনিয়র শিক্ষক কান্তিলাল আচার্য বলেন, ‘এখন প্রায় সব শিক্ষকেরই বিএড ডিগ্রি আছে। এনটিআরসিএ থেকে যারা নতুন নিয়োগ পাচ্ছেন, তাদের মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যকের বিএড ডিগ্রি না থাকলেও তারা পরবর্তী সময়ে সেই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাই ফলাফল খারাপ হওয়ার সঙ্গে বিএড ডিগ্রির মান বা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার তেমন সম্পর্ক নেই। বিএড ডিগ্রি বেসরকারিভাবে নামসর্বস্বভাবে কেউ নিচ্ছেন কিনা সেটা আমার জানা নেই। যদি নামসর্বস্ব ডিগ্রি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে দেয় সেটা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলে শিক্ষকদের বিএড ডিগ্রি প্রভাব রাখে না। বরং শিক্ষার্থীদের পাসের জন্য ও শেখার জন্য পড়াশোনা করা উচিত।’

তবে সরকারির চেয়ে বেসরকারি টিটিসিতে না পড়ে পাস করা যায়, সেজন্য অনেকেই বেসরকারি থেকে ডিগ্রি নেন জানিয়ে ফরিদপুর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সহিদুল আলম বলেন, ‘সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস যথাযথ হয়। পরীক্ষাও ভালোভাবে হয়। বেসরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে ক্লাস সেভাবে হয় না। পরীক্ষাও সেভাবে তদারকি করা হয় না। যেনতেনভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়, ফলে না পড়ে পাস করার সুযোগ থাকে। এজন্য হয়তো সরকারি থেকে বেসরকারি টিটিসিতে প্রশিক্ষণ নিতে শিক্ষকরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সরকারিগুলোতে সরকারি সব নিয়মকানুন পরিপালন করা হয়। কোনো ধরনের নকল, অনিয়মের মাধ্যমে পাস বা সনদ নেয়ার সুযোগ থাকে না। সেজন্য তারা এখানে ভর্তি হতে চায় না।’

সার্বিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মো. জুলফিকার হায়দার বলেন, ‘প্রফেশনাল ট্রেনিং নিয়ে এক রাতে কারোরই উন্নয়ন হবে না। এটি দীর্ঘ সময়ের বিষয়। যারা প্রশিক্ষণ নেবেন, সেগুলো প্রফেশনে প্র্যাকটিস করবেন, তারপর ধীরে ধীরে দক্ষ হয়ে উঠবেন। আমাদের এখানে যেসব ট্রেনিং দেয়া হয় সেগুলো খুবই কম সময়ের। ফলে এ অল্প প্রশিক্ষণে এত দ্রুত দক্ষভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব না।

আমরা ২৮ ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। সেজন্য যে শিক্ষক যেই কনটেক্সটে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি সেই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করছেন। অন্য জায়গায় হয়তো তার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যারা প্রশিক্ষণ নিতে আসেন তাদের সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করে আমরা কাজ করছি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ করে তুলতে আমাদের আরো কিছু কোর্স চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।’