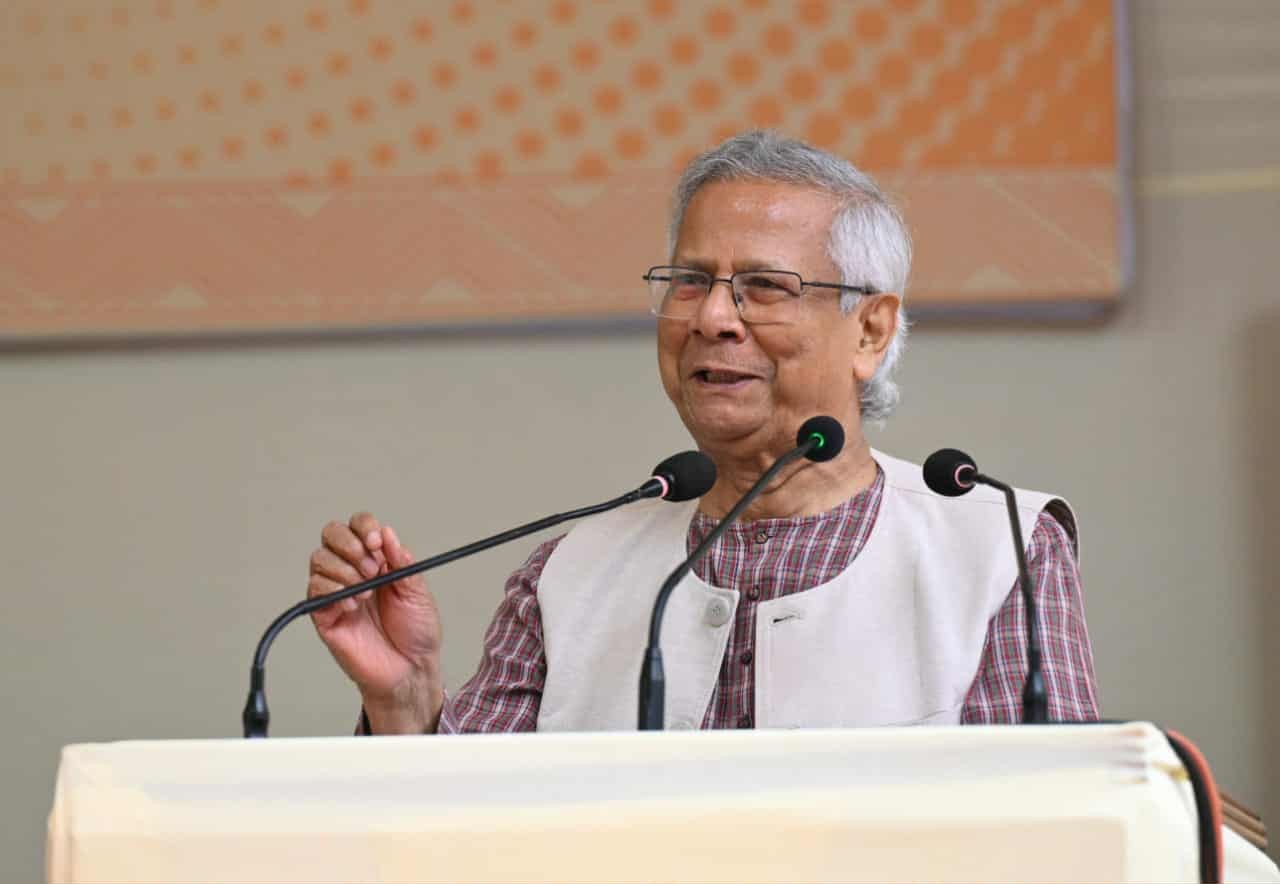

বণিক বার্তা প্রতিবেদন: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে গত এক বছরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক রাজনৈতিক অস্থিরতা, কূটনৈতিক টানাপড়েন ও পারস্পরিক বাগ্যুদ্ধে জর্জরিত। যদিও অর্থনীতির অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ভিন্ন বাস্তবতা তুলে ধরছে। আমদানি-রফতানির পরিসংখ্যান বলছে, খাদ্যশস্য, তুলা, সুতা থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে বাংলাদেশের ওপর ভারতের ভূ-অর্থনৈতিক প্রভাব এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে।

ভূ-অর্থনৈতিক প্রভাব বলতে বোঝায়, একটি দেশের ওপর আরেকটি দেশের এমন অর্থনৈতিক প্রভাব, যা শুধু বাজার বা বাণিজ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কৌশলগত নির্ভরশীলতাও তৈরি করে। বলা যায় ভূ-অর্থনীতি মূলত বাণিজ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, কাঁচামাল, জ্বালানি সরবরাহ এবং অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। তিনদিক থেকে সীমান্তঘেরা অবস্থান, খাদ্য ও জ্বালানি আমদানি এবং পোশাক শিল্পের কাঁচামাল নির্ভরতাসহ নানা কারণে বাংলাদেশের ওপর ভারতের ভূ-অর্থনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান। যে প্রভাব অনেকাংশ বেড়েছে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে।

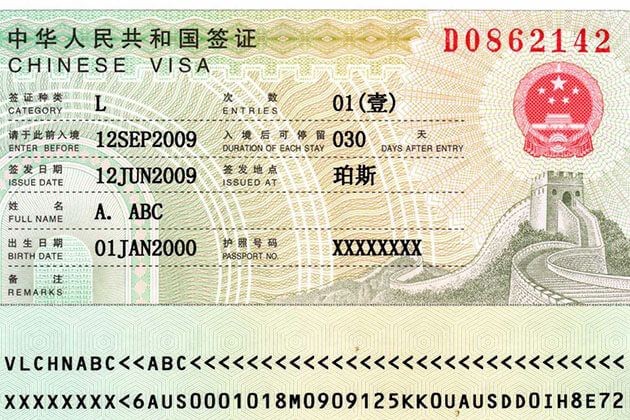

শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই বাংলাদেশীদের ভিসা দেয়া সীমিত করেছে ভারত। দুদেশের মধ্যে কয়েক মাস ধরে চলা বাগ্যুদ্ধের পর বাংলাদেশ-ভারত একে অন্যের বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তবে পরিসংখ্যান বলেছে, গত এক বছরে দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপড়েন কূটনৈতিক পর্যায়ে প্রভাব ফেললেও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেমন স্পর্শ করতে পারেনি।

ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (এপ্রিল-মার্চ) ভারত বাংলাদেশে রফতানি করেছে প্রায় ১ হাজার ১৪৯ কোটি ডলারের পণ্য। এর আগের বছর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রফতানির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ১০৭ কোটি ডলার। অর্থাৎ গত অর্থবছরের রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৭৯ শতাংশ। এ পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় রাজনৈতিক টানাপড়েন এবং উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও ভারত থেকে বাংলাদেশের আমদানির ধারা স্থিতিশীল রয়েছে, এমনকি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাণিজ্য অব্যাহত থাকায় ভারতের রফতানি এখনো প্রবৃদ্ধিতে রয়েছে মন্তব্য করে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (আইবিসিসিআই) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ বণিক বার্তাকে বলেন, ‘দুই দেশে যেসব খাতে ঘাটতি রয়েছে বা যেসব পণ্য অত্যাবশ্যকীয় তা আমদানি-রফতানি করতে পারায় এখনো প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক রয়েছে। এটি নেতিবাচক হয়নি। তবে যেসব বন্দরে আগে প্রতিদিন আমদানি হতো ৩০০-৪০০ ট্রাক, তা বর্তমানে ১৫০ ট্রাকে নেমে গেছে।’ রাজনৈতিক সরকার এলে আগের অবস্থায় ফিরতে পারে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, ‘২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে দুই দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য গতিশীল ছিল। কিন্তু ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আমাদের সম্পর্কে দূরত্ব থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ কমে আসে। আশা করছি, রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এলে এ পরিস্থিতির উন্নতি হবে।’

বাংলাদেশে খাদ্যশস্য বা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে যখনই অভ্যন্তরীণ সংকট তৈরি হয়, তখনই আমদানির অন্যতম উৎস হয়ে ওঠে ভারত। চাল ও পেঁয়াজের মতো প্রতিদিনের ভোগ্যপণ্য এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ঘাটতি, মৌসুমি সরবরাহে সমস্যা কিংবা বাজারে কারসাজি যে কারণেই সংকট তৈরি হোক না কেন, আমদানির বড় অংশই আসে ভারত থেকে।

সম্প্রতি দেশে পেঁয়াজের বাজার চড়া হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাজারে পাইকারি ও খুচরা দাম বাড়তে শুরু করলে ভোক্তাদের মধ্যে চাপ তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগস্টে সরকার ভারতের দিক থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয়। দিনাজপুরের হিলি ও যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ট্রাকে করে আমদানি শুরু হয়। ভারতীয় পেঁয়াজ দেশের বাজারে প্রবেশ করার পরপরই এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাইকারি বাজারে দাম কিছুটা কমে আসে, যা পরে খুচরা বাজারেও প্রতিফলিত হয়।

ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য বিভাগের তথ্য মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (চার ডিজিটের এইচএস কোড) ভারত থেকে বাংলাদেশে পেঁয়াজ-রসুনসহ একই জাতীয় পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ২০৭ কোটি ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতে আমদানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২১১ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

চালের ক্ষেত্রেও একই দৃশ্যপট। চলতি বোরো মৌসুমের শেষে হঠাৎ করেই বাজারে চালের দাম বেড়ে যায়। উৎপাদনের ঘাটতি এবং বাজারে অস্থিরতার কারণে দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ভোক্তাদের ক্ষোভ দমাতে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার আমদানির অনুমতি দেয়। গত ১২ আগস্ট থেকে আমদানিকারকদের জন্য ইমপোর্ট পারমিশন (আইপি) জারি করা হয়। এর পর পরই ভারত থেকে চাল আসতে শুরু করে। ভারতীয় চাল বাজারে আসার পর দাম কমতে শুরু করে।

ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য বিভাগের তথ্য মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (চার ডিজিটের এইচএস কোড) ভারত থেকে চাল এসেছে মাত্র ১৬ কোটি ডলারের, কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেই পরিমাণ লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬১ কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ২ হাজার ১৭৪ দশমিক ১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যদিও সময়বিশেষে, বিশেষ করে সম্প্রতি, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক টানাপড়েনও লক্ষ করা গেছে। তবু পরিসংখ্যান বলছে যে এ টানাপড়েন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের রফতানিতে বড় কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি, বরং বেড়েছে। এ ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে উভয় দেশের মধ্যে পণ্যের চাহিদা, বাজারের সক্ষমতা ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা একটি বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতীয় পণ্যের প্রতি বাংলাদেশের বাজারে যে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তা এ রফতানি প্রবণতার একটি বড় কারণ। পাশাপাশি দুই দেশের ভৌগোলিক নিকটতা, সাংস্কৃতিক মিল ও আন্তঃনির্ভরশীলতা এ বাণিজ্য সম্পর্ককে আরো গভীর ও স্থিতিশীল করে তুলেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন খাতে যেমন রফতানি খাতে কাঁচামাল, কৃষিপণ্য, নির্মাণসামগ্রী ও ভোগ্যপণ্য—এসব ক্ষেত্রে ভারতের পণ্য বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।’

ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য বিভাগের তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (দুই ডিজিটের এইচএস কোড) ভারত থেকে বাংলাদেশে তুলা আমদানি হয়েছিল প্রায় ২ হাজার ৩৬৯ কোটি ডলার। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ হাজার ৮০৩ কোটি ডলার। অর্থাৎ তুলা আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

তৈরি পোশাক রফতানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে থাকা বাংলাদেশে পাঁচ শতাধিক সুতাকল বা স্পিনিং মিল রয়েছে। তার পরও প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সুতা আমদানি করতে হয়। যার বেশির ভাগই ভারত থেকে আসে। ভারত থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি এ বছরের মধ্য এপ্রিলে বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশ সরকার। তবে বিধিনিষেধ আরোপের পরও ভারত থেকে সুতা আমদানি কমেছে সামান্যই। কারণ সমুদ্রবন্দর দিয়ে সুতা আসতে শুরু করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্যানুযায়ী, স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ হওয়ার আগের তিন মাসের চেয়ে পরের তিন মাসে ভারত থেকে সুতা আমদানি কমেছে ২ লাখ ৩০ হাজার কেজি। আগে দেশটি থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৫ কোটি কেজি সুতা আসত। বিধিনিষেধ আরোপের পর মে ও জুনে এসেছে গড়ে ৪ কোটি কেজি। জুলাইয়ে আবার সুতা আমদানি ৫ কোটি কেজি ছাড়িয়ে গেছে।

অর্থাৎ তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব এতটাই গভীর যে রাজনৈতিক টানাপড়েন বা সাময়িক নীতিগত সীমাবদ্ধতা থাকলেও বাণিজ্যের প্রবাহ বন্ধ হচ্ছে না। এভাবেই ভারতের ভূ-অর্থনৈতিক প্রভাব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রফতানিমুখী খাতেও অক্ষুণ্ন থেকে যাচ্ছে।

তবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ। মার্কিন বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্কারোপের প্রেক্ষাপটে দেশটির সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে নানামুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা গত আগস্টে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। ওই সময় ১৯ হাজার টন তুলা আমদানির জন্য মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে দেশের বস্ত্র খাতের তিনটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সালমা গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের কার্গিল ইনকরপোরেটের কাছ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ ডলারের ছয় হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করেছে। এশিয়া কম্পোজিট একই রকম আরেকটি চুক্তি করেছে। এছাড়া মোশাররফ গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের লুইস ড্রেফুস গ্রুপ থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলারের সাত হাজার টন তুলা আমদানির জন্য চুক্তি করেছে।

এছাড়া বাংলাদেশ প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার ৭৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত থেকে আমদানি করছে। দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে এ সরবরাহের অবদান দাঁড়াচ্ছে ১৫ শতাংশের বেশি। স্থানীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোয় জ্বালানি ঘাটতি ও বিপুল পরিমাণ বকেয়া পাওনার কারণে জাতীয় গ্রিড ক্রমেই ভারতের সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। বিদ্যুৎ ক্রয়ে আদানির প্রশ্নবিদ্ধ পাওনা পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়েও দ্রুত পরিশোধ করছে অন্তর্বর্তী সরকার।

বিদ্যুৎ খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভারত থেকে আমদানি না করেই বিদ্যুৎ চাহিদার পুরোটাই পূরণ করতে পারে বাংলাদেশ। কেননা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা চাহিদার অনেক বেশি। তবে পর্যাপ্ত জ্বালানির সংস্থান না থাকায় অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে রাখতে হচ্ছে। বিশেষ করে কয়লাভিত্তিক সাত হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালানোর মতো জ্বালানি না থাকায় বিপিডিবি এখনো আমদানিনির্ভর। এসব কেন্দ্রের জ্বালানি জোগান এবং গ্যাসভিত্তিক বড় কেন্দ্রগুলো সার্বক্ষণিক ব্যবহার না করা পর্যন্ত তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগও নেই।

বিপিডিবির হিসাব অনুযায়ী, দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্ষমতা প্রায় সাড়ে ১২ হাজার মেগাওয়াট। কিন্তু ব্যবহার করা যায় সাড়ে ৫ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র। ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্ষমতা ৫ হাজার ৫৮১ মেগাওয়াট, খরচ বিবেচনা ও জ্বালানি সংকটে ব্যবহার করা যায় দেড় হাজার থেকে সর্বোচ্চ আড়াই হাজার মেগাওয়াট। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্ষমতা ৭ হাজার ১৭৯ মেগাওয়াট, এর মধ্যে উৎপাদন করা যায় সর্বোচ্চ সাড়ে ৪ হাজার মেগাওয়াট। এছাড়া সৌরবিদ্যুতের যতটুকু সক্ষমতা রয়েছে সেগুলো দিনের বেলা ছাড়া ব্যবহারের সুযোগ নেই। শুধু বিদ্যুৎ নয়, জ্বালানি খাতেও ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। সীমান্তবর্তী পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল আসছে।

এসব বিষয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের কয়েকটি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে কিছু স্তর এমন যেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব। ভৌগোলিক বাস্তবতায় তিনদিকে ভারতের সীমান্তে ঘেরা বাংলাদেশ। এ অবস্থানকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। চাইলে তো সীমান্ত সরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।’

বাণিজ্য মূলত চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে চলে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘প্রয়োজন থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত থাকবে। বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে, সরকারের করাও উচিত। তবে বিকল্প উৎস থেকে আমদানি কত দ্রুত করা সম্ভব হবে এবং এতে খরচ বাড়বে কিনা এসব বিষয় তো আছেই।’

তিনি আরো বলেন, ‘পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু দিক পরিবর্তনের সুযোগ নেই। মূল সমস্যা তৈরি হয় রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও দৃষ্টিভঙ্গির। বিশেষ করে রাজনৈতিক জায়গাটা বারবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। তবে কিছু বিষয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক সহজে থামানো যায় না।’

_School.jpg)