ড. খোন্দকার মেহেদী আকরাম

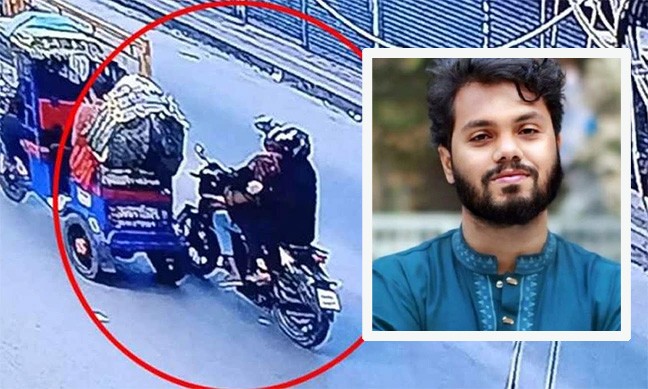

২৮ অক্টোবরের প্রথম আলোতে একটা রিপোর্টে দেখলাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের সাবেক শিক্ষক লুৎফুল কবীরের পিএইচডি থিসিসে চৌর্যবৃত্তির প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। তিনি তার থিসিসে অন্যের গবেষণা চুরি করে নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন এবং অর্জন করেছেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ একাডেমিক ডিগ্রি পিএইচডি! প্লেজারিজম শনাক্তের সফ্টওয়্যারে দেখা গেছে তার ২০১৪ সালে জমা দেওয়া থিসিসের প্রায় ৪৫ শতাংশই অন্যের গবেষণাপত্র থেকে কপি করা। গেঙ্গেনবার্গ ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর অভিযোগ করেছেন যে লুৎফুল কবীর তার গবেষণা নকল করেছেন। এছাড়াও প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী লুৎফুল কবীরের থিসিসের সঙ্গে ২০১২ সালে জমা দেওয়া অন্য এক ছাত্রের থিসিসের ৯৮ শতাংশ মিল রয়েছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার লুৎফুল কবীর অন্যের গবেষণাকে নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন। একাডেমিয়াতে এর চেয়ে বড় নৈতিক স্খলন আর কী হতে পারে? এর আগেও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে গবেষণায় চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ ওঠেছে।

আসলে সমস্যাটা কোথায় এবং কেন এমন হচ্ছে? প্রথম সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের নৈতিক বিপর্যয়। দেশের প্রতিটি সেক্টরে চলছে নৈতিক বিপর্যয়ের মহামারি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে একাডেমিয়াতে প্লেজারিজম বা চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা বা অজ্ঞতা। উন্নত বিশ্বেও একাডেমিয়াতে প্লেজারিজম একটা বড় সমস্যা। আর এ সমস্যা সমাধানে উন্নত দেশগুলোর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে প্লেজারিজম প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের সফ্টওয়্যার। টার্নিটিন সফ্টওয়্যার এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্লেজারিজমের ওপরে দেওয়া হয় বিষদ ধারণা এবং তাদের জানানো হয় প্লেজারিজমের পরিণতি। আর এর ফলে উন্নত বিশ্বে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা প্লেজারিজম বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। কারণ তারা জানে পরীক্ষায় প্লেজারিজমের ফলাফল হচ্ছে ফেল।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য, যে একাডেমিয়াতে চৌর্যবৃত্তি বা প্লেজারিজম ঠেকাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার ওপর নির্ভর করছে না। তারা তাদের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করছে এবং প্লেজারিজম শনাক্তের জন্য ব্যবহার করছে বিশেষ সফ্টওয়্যার। বাংলাদেশে এই দুটোরই ঘাটতি রয়েছে। অন্তত ২০১০-১২ সালের দিকে দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লেজারিজম শনাক্তের কোনো সফ্টওয়্যার আদৌ ছিলো কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এছাড়াও প্লেজারিজমের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কতোটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় তাও ভেবে দেখার বিষয়। প্লেজারিজম প্রতিরোধে যুক্তরাজ্যের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম একই। আমি শেফিল্ড ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত। এখানে পিএইচডি থিসিস চ‚ড়ান্ত পর্যায়ে জমা দেওয়ার আগে প্রতিটি থিসিস প্রথমে টার্নিটিন সফ্টওয়্যারে পরীক্ষা করা হয়। এতে প্লেজারিজম শনাক্ত হলে তা শিক্ষার্থীকে রিপোর্টসহ অবহিত করা হয়। এরপর ওই শিক্ষার্থী একবার সুযোগ পায় প্লেজারাইজড অংশগুলো ঠিক করার। এগুলো ঠিক করে তারা তাদের থিসিস জমা দেয় চ‚ড়ান্তভাবে। এরপর সেই থিসিসে নকল ধরা পড়লে থিসিস অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

এখন ফিরে আসি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গবেষণায় চৌর্যবৃত্তির ঘটনায়। ২০১২-১৪ সালে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে টার্নিটিন সফ্টওয়্যারের যথাযথ ব্যবহার থাকতো এবং শিক্ষার্থীরা প্লেজারিজমের পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতো তাহলে হয়তো লুৎফুল কবীর সাহেবের আজকের এই পরিণতি হতো না।

শেষ করি আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতা দিয়ে। পিএইচডি শেষ করে পোস্টডক রিসার্চ শুরু করেছি শেফিল্ড ইউনিভার্সিটিতে। একটা আমন্ত্রিত রিভিউ লেখার আমন্ত্রণ আসলো। যথাসময় লিখে জমা দিলাম। পিয়ার রিভিউ হলো। কারেকশন করে আবার জমা দিলাম। রিভিউ আর্টিকেলটি একসেপ্টেড হলো। এরপর কয়েকদিন পর এডিটোরিয়াল অফিস থেকে ই-মেইল এলো, তারা আমার রিভিউতে একটা প্যারাগ্রাফে আরেকটা জার্নাল আর্টিকেলের সঙ্গে অনেক মিল পেয়েছে। টার্নিটিনে ওই মিলগুলোর হাইলাইট করে পাঠিয়েছে। এটা দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম! আমিতো আমার জানামতে কারও আর্টিকেল কপি করিনি। তাহলে প্লেজারিজম হলো কোথা থেকে?

পরে ওই চিহ্নিত লাইনগুলোর খুঁজতে গিয়ে দেখি ওই প্যারাগ্রাফের লাইনগুলো আমার নিজেরই লেখা একটি বইয়ে চ্যাপ্টারের সঙ্গে অনেকটা মিলে গেছে! আমি আমার পিএইচডি সুপারভাইজারকে বিষয়টি জানালাম। সে বললো এটা ‘সেল্ফ প্লেজারিজম’! অর্থাৎ নিজের একই লেখার কিছু অংশ দুই জার্নালে শেয়ার করলেও তা প্লেজারিজম হিসেবে ধরা হয়। আমি এটা আগে জানতাম না। ২০১৫তে এসে প্রথম জানলাম।

আমি এডিটরকে বিষয়টা জানালাম এবং আমার ওই প্যারাগ্রাফে কিছুটা পরিবর্তন করে দিলাম। রিভিউটা প্রকাশিত হলো ২০১৬তে। সব প্রধান সায়েন্টিফিক জার্নালে এখন প্লেজারিজম শনাক্তের সফ্টওয়্যার রয়েছে।

শুধু নৈতিকতার ওপর নির্ভর করে একাডেমিয়াতে চৌর্যবৃত্তি বা প্লেজারিজম বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার শিক্ষার্থীদের এ বিষয় যথাযথ শিক্ষা দেওয়া এবং দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে টার্নিটিন সফ্টওয়্যারের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

পরিচিতি: সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।