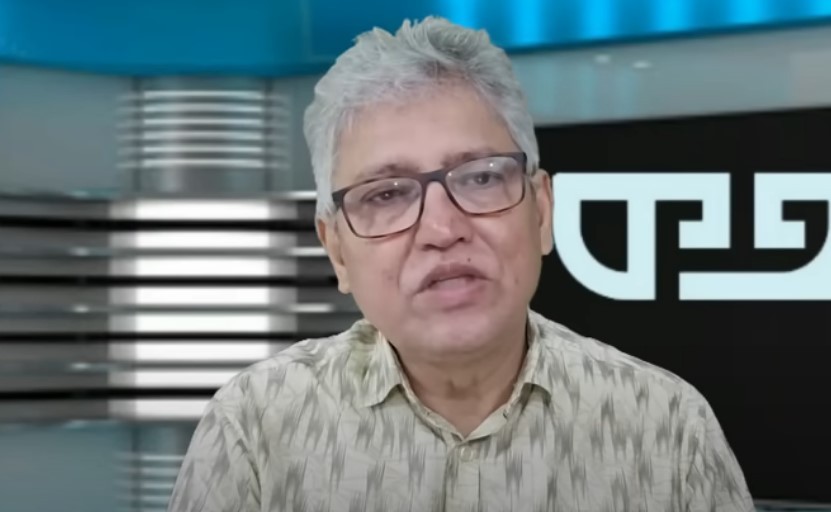

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন : বাংলাদেশের আসন্ন ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন নতুন বিষয় সামনে আসছে। হালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় কথিত বিরোধী দল বিএনপির শীর্ষ নেতাদের কয়েকজন এবং ওই সময়ে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানসহ দেশের দুই প্রধান গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষস্থানীয় দুই কর্মকর্তার বিচারিক আদালত কর্তৃক শাস্তিতে রাজনীতির মাঠে উত্তাপ আরও প্রবল হয়েছে।

বিশেষ করে বিএনপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের শাস্তি ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারণে চাপে থাকা বিএনপিকে আরও কোণঠাসা করবে। একই সঙ্গে ওই দলের সভানেত্রীর বিচারিক আদালত কর্তৃক শাস্তি এবং কারাবাস দুইই শীর্ষ নেতাদের এই অনুপস্থিতি বিএনপিকে আরও বিপাকে ফেলেছে। অন্যদিকে বিএনপিসহ কথিত বৃহৎ ঐক্যজোট গঠন এবং এর সঙ্গে জড়িত নাটকীয়তা এখন রাজনৈতিক অঙ্গনের আলোচ্য বিষয়। এসব ঘটনা এমন সময়ে ঘটছে যখন বৃহৎ দলগুলোর নির্বাচনী প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকার কথা। অন্যদিকে ক্ষমতায় থাকা দল ও জোট এক প্রকার নির্বিঘেœ আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি গুছিয়ে এনেছে।

সারাদেশে শুধু সরকারি দল ও জোটের পোস্টারে ছেয়ে গেছে। প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যক্তি, ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়নপ্রার্থী, সম্ভাব্য প্রার্থী এবং কথিত সমর্থকরা ইতোমধ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন। যেহেতু নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী সময় ও তফসিল ঘোষণা করেনি কাজেই নির্বিঘেœ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা সরকারি সফরের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণাও চালাচ্ছেন। এ ধরনের প্রচারণা নির্বাচনী আইন বা আচরণবিধির মধ্যে না থাকায় নির্বাচনী আইনের ব্যত্যয় হচ্ছে না।

বিভিন্ন মামলায় জর্জরিত সরকারবিরোধী প্রধান দল এ ধরনের প্রচারণায় নামতে না পারায় সমতল ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না। এমতাবস্থায় দেশবাসীর আশা যে, আগামী নির্বাচনে অধিক অংশগ্রহণ, বিশেষ করে বিরোধী বৃহৎ দল বা জোট অংশগ্রহণ করুক। এমনকি প্রধানমন্ত্রী থেকে অন্য নেতারাও আশা করেন যে, এবারের নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে এবং সব দলই অংশগ্রহণ করবে। নতুন জোট গঠন প্রক্রিয়া তেমন ইঙ্গিত দিলেও বিদ্যমান পরিবেশ সাধারণ মানুষ এবং সিংহভাগ ভোটারের সংশয় দূর করতে পারছে না।

বিভিন্ন সময়ে আগামী নির্বাচন নিয়ে নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে শুধু আলোচনাই নয়, বিভিন্ন বিশ্লেষকরা নানা দিক তুলে ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরছেন। এসব আলোচনা এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের লেখাতেই নানা ধরনের প্রশ্ন আর সংশয় প্রকাশ পায়। সারসংক্ষেপে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে অনেকেই নির্বাচন কমিশনের দিকে তর্জনী উঠিয়ে থাকেন, কিন্তু প্রাক-নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময় নির্বাচন কমিশনের পরিবেশ সৃষ্টি করা বা অন্যান্য বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থার কোনো আইন নেই বিধায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগে পরিবেশ তৈরির বিষয় নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়। যার সুযোগেই এ ধরনের আগাম প্রচারে সরব ক্ষমতাসীন দল। প্রাক-নির্বাচনী সময়ে পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব সরকারের এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বটে। তবে সরকারের দায়িত্বই বেশি। উল্লেখ্য, সরকার নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী শরিক। কাজেই নির্বাচনী পরিবেশ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের যে কোনো উদ্বেগ নিয়ে কমিশন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতেই পারে।

সাধারণত মনে করা হয়, নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা শুধু নির্বাচন কমিশনের গ-ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তেমনটা মোটেই নয়। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার (ঊষবপঃড়ৎধষ মড়াবৎহবহপব) একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলেও নির্বাচনী শাসনব্যবস্থা আরও বিস্তৃত। এ বিষয়টি আমাদের দেশে নতুন হলেও উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিস্তর বিষয়ভিত্তিক গবেষণা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার অত্যন্ত সাদামাটা সংজ্ঞা হলো, ‘গণতান্ত্রিক দেশে এই সময়সীমা একটি নির্বাচন থেকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত, এর মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনও অন্তর্ভুক্ত এবং এই নির্বাচনী শাসনব্যবস্থায় সাধারণত তিনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জড়িত, সংসদ প্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তন সংশোধন করে এবং এর সময়কাল পরিধি সাধারণত নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে। তবে বিচার ব্যবস্থাপনা নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার পরিধির মধ্যেও সক্রিয় থাকে।

একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হলে নির্বাচনের সঙ্গে শরিক সবাইকে যার যার ক্ষেত্রে সঠিক কাজটি করতে হয়। একই সঙ্গে যে তিনটি প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর নিজ নিজ ক্ষেত্রের কাজগুলো সঠিক সময়ে কথিত দায়িত্ব সম্পন্ন না করলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান বিঘিœত হয়ে থাকে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং সংবিধান অধিক গুরুত্ব ও দায়িত্ব দিয়েছে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের, সে ক্ষেত্রে এক নির্বাচন থেকে পরবর্তী নির্বাচনের পূর্ণ সময়ই নির্বাচন কমিশনকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হয়। এই পূর্ণ সময়টি তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগ হলো : প্রাক-নির্বাচনী সময়, নির্বাচনকালীন সময় এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়।

প্রাক-নির্বাচনী সময়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার শরিকরা বিশেষ করে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্বও রয়েছে পরবর্তী নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করার এবং করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার। অন্যথায় নির্বাচন ব্যর্থ হয়, যা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়ে আসছে। একটি ব্যর্থ বা ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয় তাকে বর্তমান রাজনৈতিক শাস্ত্র মোতাবেক সংকর জাতীয় বা দোআঁশলা গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে পরিচিত হয়।

এ ধরনের দোআঁশলা সরকার ক্রমেই স্বৈরাচারে রূপ নেয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুলের ‘তুলনামূলক রাজনীতি’র প্রফেসর ড. পিপ্পা নরিসের মতে, এ ধরনে সরকার একদিকে শুদ্ধ স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা যেমন ব্যবহার করতে পারে না (সর্বক্ষেত্রে), তেমনি একটি পরিপক্ব গণতান্ত্রিক সরকারও হয়ে উঠতে পারে না (জবভ : চঁঢ়ঢ়ধ ঘড়ৎরং বঃ.ধষ. (২০১৪) পড়হষবহঁং বষবপঃরড়হং : ঋৎড়স ইধষষড়ঃং ঃড় ইধৎৎরপধফবং; জড়ঁঃষফমব. হবি ুড়ৎশ)। কাজেই এ ধরনের সরকারের প্রচেষ্টা থাকে বিভিন্ন উপায়ে নির্বাচন-পরবর্তী নির্বাচনকেই নিজের অনুকূলে আনা এবং পুনরায় ব্যর্থ নির্বাচনের পথে হাঁটে এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন সরকার ও রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো।

বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় দেখা যায়, ব্যর্থ নির্বাচনের আলামতগুলো তিন পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয় এবং এসব আলামত প্রাক-নির্বাচনী সময় থেকেই দৃশ্যমান হতে থাকে। ড. পিপ্পা নরিস ও অন্যরা তাদের গবেষণালব্ধ বই, ‘হোয়াই ইলেকশন ফেইলস?’ (ডযু বষবপঃরড়হ ভধরষং? ২০১৫ : ঈধসনৎরমব টহরাবৎপরঃু চৎবংং, টক) দেখিয়েছেন যে, নানাবিধ কারণে নির্বাচন ‘ব্যর্থ’ অথবা ‘ত্রুটিপূর্ণ’ হয়।

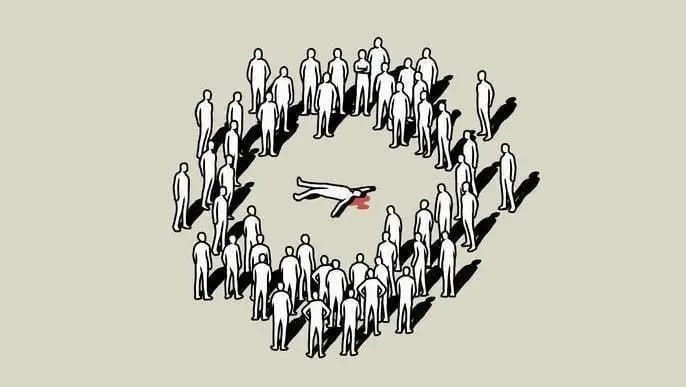

এসব উপাদান তৈরি করা হয় যাতে প্রতিপক্ষকে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটানো অথবা নির্বাচন থেকে দূরে রাখার প্রয়াসে এসব আমানতের মধ্যে যেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছেÑ ১. বিভিন্ন উপায়ে প্রতিপক্ষের শক্ত প্রার্থী হতে পারে এমন ব্যক্তিদের অযোগ্য করা। ২. সংসদীয় আসনকে সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে অনুকূলে আনা। ৩. স্বাধীন প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা। ৪. ভোটার তালিকা হালনাগাদ বা সংশোধন না করা। ৫. গণমাধ্যমকে ক্ষমতায় থাকা সরকারের অনুকূলে আনা। এগুলো বেশিরভাগ প্রাক-নির্বাচন সময়ে ঘটে থাকে। তবে আরও অনেক উপায় অবলম্বন করা হয়। আমি মনে করি এখানে যুক্ত হতে পারে এমন ব্যবস্থা নেওয়া যাতে বহুদল নির্বাচনে এলেও ক্ষমতাসীনদের প্রয়াস থাকে প্রতিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীকারী শক্ত প্রার্থীর অভাব ঘটানো।

উল্লেখিত গবেষণায় নির্বাচনকালীন একটি ব্যর্থ অথবা ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের উপাদানগুলো পরিলক্ষিত এবং যেসব উপাদান উল্লেখিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছেÑ ১. ভোটের আগেই জোর খাটিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানো। ২. প্রচারণাকে ক্ষমতাসীন দলের অনুকূলে রাখতে প্রশাসনের অপব্যবহার। ৩. ভোটারদের মধ্যে প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অর্থ বিতরণ, যাকে আমরা ভোট বেচাকেনা বলে জানি। ৪. প্রতিপক্ষকে মিডিয়ায় সমান সুযোগ না দেওয়া। ৫. নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কর্তাদের দলীয় আনুগত্যের কারণে সবার সঙ্গে সমান আচরণ না করা। ৬. এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাতে প্রতিপক্ষ নির্বাচন বর্জন করে। এগুলো নির্বাচনী সময়ের মধ্যে প্রচারণার কালেই ঘটানো হয়ে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও অন্যান্য উপাদান, যেমন নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দলীয় আনুগত্যের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

ভোটের দিন এবং গণনার সময় যেসব আইনি কাজ হয় সেগুলোর কারণেও নির্বাচন ব্যর্থ অথবা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। এ রকম কয়েকটি উপাদান তুলে ধরছিÑ ১. ভোটারদের ভয়ভীতির মাধ্যমে ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করা। ২. বুথ দখল এবং ব্যালট ছিনতাই। ৩. ধীরগতিতে ভোটগ্রহণ। ৪. অপর্যাপ্ত ব্যালট পেপার সরবরাহ। ৫. অর্থ বিতরণ। ৬. একের অধিক ভোট প্রদান। ৭. পোলিং স্টেশনগুলো সুবিধাজনক জায়গায় স্থাপিত না হওয়া। এ ধরনের আরও নানাবিধ কারণে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে আরও যোগ করা যায়, ১. নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দলীয় আনুগত্যের প্রভাব। ২. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদাসীনতা এবং পক্ষপাতিত্ব। ৩. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা। ৪. ভোট গণনায় কারচুপি এবং ৫. সঠিক গণনা না করা। এ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার পূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে সরকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ হলে নির্বাচন যেমন ত্রুটিপূর্ণ হয়, তেমনি এর ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত হয় না।

নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার আওতাধীন তৃতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিচার বিভাগ বা দেশের বিচার ব্যবস্থাপনা। নির্বাচন তখনই পূর্ণতা পায় যখন নির্বাচনবিষয়ক বিরোধ সংশ্লিষ্ট বিচার কার্যালয়ে ন্যূনতম সময়ে নিষ্পন্ন হয়। বিচার ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচনী বিরোধ যদি সঠিক সময়ে এবং নির্মোহভাবে সম্পন্ন না হয় তবে নির্বাচন যেমন ‘ব্যর্থতায়’ অথবা ব্যাপকভাবে ‘ত্রুটিপূর্ণ’ হয় তেমনি দেশে অরাজকতা সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া হয়। বিচারব্যবস্থা শুধু নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

বিচারব্যবস্থার সহযোগিতা না পেলে নির্বাচন কমিশন দুর্বল থাকে। অনেকেই মনে করেন, দেশের বিচারব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হয় এবং বিশ্বের বহু গণতান্ত্রিক দেশে, প্রতিবেশী ভারতে নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় শক্তি বিচার বিভাগ বিশেষ করে উচ্চ আদালতগুলো।

ওপরের আলোচনায় এবং নির্বাচন ব্যর্থ অথবা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার যেসব উপাদান তুলে ধরা হয়েছে এরই আলোকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দ্বারা একটি নির্বাচনকে নিরূপণ করা হয়।

গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং দেশকে শক্ত গণতান্ত্রিক ভিতে দাঁড় করাতে হলে এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যেসব প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে সরকার এবং অন্যান্য সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে সরকারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শরিক। কারণ নির্বাচনের পরোক্ষ শক্তি সরকার। পিপ্পা নরিস বলেন, একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন তখনই অনুষ্ঠিত হয় যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ এবং বিশ্বব্যাপী যে মানদ- তৈরি করা হয়েছে সে মানদ-ের কাছকাছি হয়ে থাকে।

আমাদের আশা, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য এবং সব দলের অংশগ্রহণে হবে, যেমনটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে-বিদেশে বলে আসছেন। আর এর জন্য সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার শরিকদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন : সাবেক নির্বাচন কমিশনার, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও কলাম লেখক

সূত্র : দৈনিক আমাদের সময়